To insure or not to insure: How attackers exploit cyber-insurance via game theory

创建于 更新于

摘要

本研究运用经济学与博弈论模型系统分析了组织在网络安全投资与网络保险之间的最优决策,重点探讨攻击者如何通过策略性调整攻击概率,操纵网络保险以获利。研究发现网络保险虽在财政上减轻损失,但会降低组织在网络安全上的投资,进而提高攻击者的期望收益。此外,攻击者能以“神之手”之姿,影响组织的保险购置阈值,实现攻击收益最大化。最后提出多种缓解攻击者操控网络保险的对策,保障网络安全体系的韧性与稳健性[page::0][page::1][page::4][page::6][page::12][page::14]。

速读内容

网络保险对网络安全投资的影响及模型建构 [page::2][page::3][page::4]

- 网络安全投资通过降低攻击成功率降低预期损失,网络保险则通过降低组织自付损失(如免赔额)减轻财务风险。

- 网络保险覆盖使组织的边际网络安全投资效益下降,导致最优投资规模减少,揭示保险中的道德风险问题。

- 攻击成功率和攻击概率均影响网络安全投资水平,攻击概率升高会促使投资增加,无论是否投保。

攻击者与组织间的博弈模型与均衡策略 [page::5][page::6]

- 攻击者选择攻击概率以最大化自身期望净收益,组织根据是否购买网络保险决定额外网络安全投资。

- 网络保险降低组织安全投资,令攻击者收益提高,攻击者可通过调整攻击概率“诱导”组织投保达到最佳攻击策略。

- 博弈均衡中,攻击者策略为保持攻击概率于组织购保临界点,使其投资最少且攻击收益最大。

缓解攻击者操纵的策略建议 [page::6][page::7]

- 提高网络安全投资效率,提升投资边际回报,减少攻击者操纵空间。

- 将保险保费与额外网络安全投资挂钩,形成激励机制促使组织保持合理投资。

- 隐匿组织保险状态及网络安全投入信息,减少攻击者信息优势。

- 政府监管介入,制定合理的网络保险政策,包括强制保险与风险管理要求。

数值案例分析与模拟 [page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]

- 模拟采用经典函数形式刻画攻击成功率与投资额关系,参数涵盖已有网络脆弱性与投资效率。

- 结果显示,网络保险降低的自付损失导致投资阈值上升,投资总量下降,攻击者期望收益明显提升。

- 攻击者可通过调整攻击概率触发组织投保,形成攻击收益显著跃升。

- 组织在不同攻击概率下的网络安全投资与保险支出构成清晰,保险政策选择应基于最大净效益原则。

攻击者收益随保险覆盖升级而增加 [page::12][page::13]

- 攻击者预期收益从无保险到高免赔额再到低免赔额保险不断提升,增强了攻击激励。

- 保险降低了组织的额外安全投资意愿,间接提高攻击成功率与攻击收益。

深度阅读

报告详尽分析报告

报告题目:To insure or not to insure: How attackers exploit cyber-insurance via game theory

作者:Zhen Li(Albion College经济与管理系),Qi Liao(Central Michigan University计算机科学系)

发布日期:无明示具体日期(论文应为较新研究成果)

主题:聚焦网络安全领域中的网络保险(cyber-insurance),运用经济学与博弈论方法,深入探讨攻击者如何利用网络保险机制进行策略性攻击及其对被保险组织网络安全投资的影响。

---

1. 元数据与报告概览

本文针对网络保险快速发展的现实背景,系统研究了组织在同时配置网络安全防御投资与购买网络保险时的最优策略,尤其强调攻击者的战略行为。研究凭借经济模型和博弈论框架,结合仿真分析,揭示了如下核心发现:

- 网络保险能够降低组织遭遇网络事件时的经济损失,但同时可能诱导组织减少实际的网络安全防御投资,形成“道德风险”问题。

- 攻击行为非随机,而是依赖于攻击者对组织网络安全及保险状态的观察与理解,他们能够通过调整攻击概率来操控组织的投资决策,进而谋取最大利益。

- 攻击者能够在一个临界攻击概率阈值“诱导”组织购买网络保险,使组织减少自身防御投入,攻击者获得更高预期收益。

- 文中探讨了针对该操纵行为的潜在缓解措施,旨在保障网络保险市场的稳健性及整体网络安全生态的弹性。[page::0,1]

总体来说,作者希望强调网络保险虽为风险转移工具,但其设计及市场机制如果被忽视攻击者的策略性反应,可能反而助长攻击,更需综合考虑投资激励与安全水平。

---

2. 逐节深度解读

2.1 引言部分

- 论点总结:计算机信息系统提升了效率也引入更复杂的网络风险,网络攻击对企业财务破坏日益严重。网络保险作为风险转移工具,近20多年迅速发展,为数据泄露等事故提供经济保障(如法务、赎金支付等)。然而,保险本质上引入道德风险,即被保险方因保险存在而降低防御投入,同时赎金保障也可能激励攻击者。[page::0]

- 推理依据:引用多项实证研究指出网络攻击的财务损害与保险市场的增长;强调网络攻击不是自然灾害,而是有意针对的计算行动,保险可能加剧风险。

2.2 网络保险现状与文献综述

- 网络保险作为新兴领域,涵盖保险覆盖范围、理赔复杂性、信息不对称、市场不完全等挑战。

- 道德风险、逆向选择问题突出,攻击者的策略性也成为保险研究盲区。文献显示保险能有效支持事件响应,但目前整体对网络安全投资激励有限。

- “第三方道德风险”即攻击者因知晓保险机制而调整攻击概率,直接影响保险定价与风险转移。赎金类攻击与保险模型紧密关联。

- 研究填补当前关注点不足,即攻击者如何通过影响组织对网络保险的需求来操控网络安全布局。[page::1,2]

2.3 经济模型构建(第3节)

- 组织的“网络安全投资组合”包括网络安全基础设施投资和网络保险购买。两者差别在于前者为预防投资,减少漏洞和攻击成功率,后者为事后补偿,不影响内在安全概率。

- 组织依经济学成本效益原则选择投资量,模型基于一种风险中性假设,目标是最大化投资的预期净效益。

- 投输入输出定义详尽:

- 额外网络安全投资 $Cs$ 减少攻击成功率 $R(Cs, r)$,满足边际收益递减。

- 保险保费 $Ci$ 减少组织实际损失 $L1$,但不改变攻击成功率。

- 优化条件明晰,采取一阶条件求解最优额外投资,公式与图示清楚展示心理线(成本)与收益曲线交点。

- 重点发现:及当组织投保时,因实际承受损失降低($L1 < L0$),导致最佳网络安全投资 $Cs^{}$ 低于无保险 $Cs^{}$,即存在道德风险。

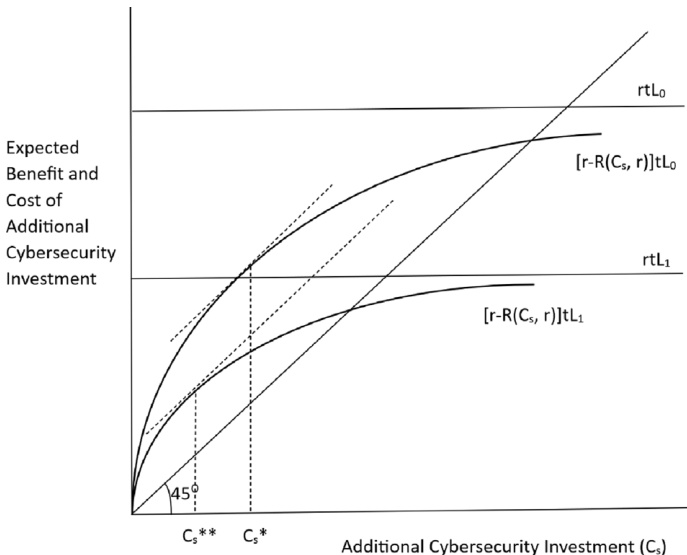

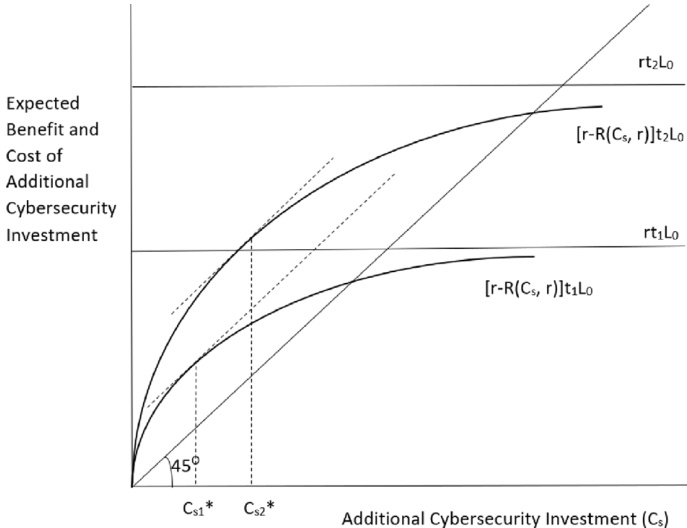

- 图1和图2(第4页)分别展示不同时候投资收益成本曲线情况和攻击概率越大时的安全投资趋势。组织会随着攻击概率升高而增加防御投资,无论是否购买保险。[page::2,3,4,5]

2.4 网络安全博弈框架(第4节)

- 定义博弈为两方参与:攻击者(选择攻击概率$t$)和组织(先选保险再选网络安全投资)。保险公司非博弈主体。

- 组织依性价比选择最佳保险套餐$\{L1,Ci\}$,只在攻击概率$t$高于某阈值时购买。阈值由保险配置与投资敏感度决定。

- 攻击者目标最大化预期净收益,收益由成功概率乘攻击收益减去成本。网络安全投资和保险影响组织的脆弱度与实际损失,但攻击者成本被假定为固定。

- 攻击者面临增加$t$带来高收益与防御提高导致成功率下降的权衡,根据网络安全投资对$t$的响应呈现不同策略:

- 若投资增加快于收益减少,攻击者降低攻击概率。

- 反之,攻击者提高攻击概率。

- 平衡点(均衡)为攻击者设定刚好使组织购险的攻击概率$t^

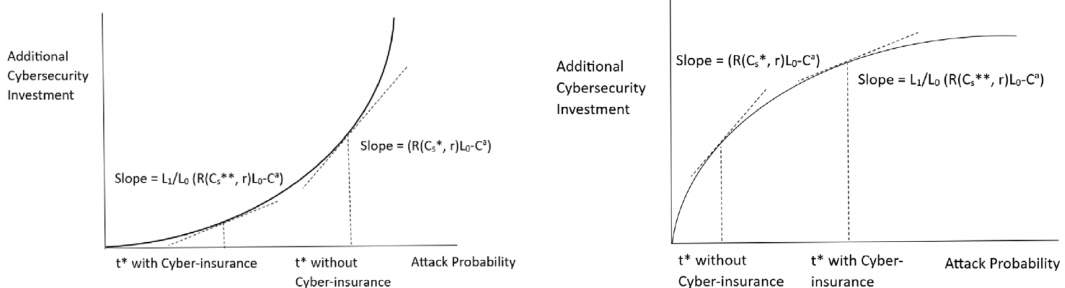

- 图4(第6页)具体示意两种投资曲线情况下攻击者反应差异。[page::5,6]

2.5 攻击者操纵的减缓措施(第5节)

- 组织可通过提升网络安全投资效率(如提高$R$函数对$Cs$的敏感度)、提高参与共担比例(增加得自保险的实际损失$L1$)缓解道德风险。

- 若保险费$Ci$与组织网络安全投资联动(动态调整保费),可激励组织持续优化投资,提升整体防御水平。

- 信息保护机制:保持保险和防御信息的私密性,限制攻击者获知保险状态,削弱攻击者调整策略基础。

- 政府角色:考虑监管、制定强制保险法规、为保险市场提供支持,防止市场失灵及过度操纵。

- 组织风险偏好的影响:风险厌恶会提升购买意愿和投资水平,使攻击者更有动力操纵保险购买阈值。

- 整体提出加强协同监管和技术投入的必要性。[page::6,7,8]

2.6 风险厌恶模型扩展

- 传统经济分析假设组织风险中性,即期望收益最大化。现实中组织常呈风险厌恶。

- 采用效用理论模型,风险厌恶组织对损失赋予更高相对价值,购买保险的临界保费更高,倾向于更多投资安全设施。

- 这进一步强化攻击者激发保险购买的战略意义。

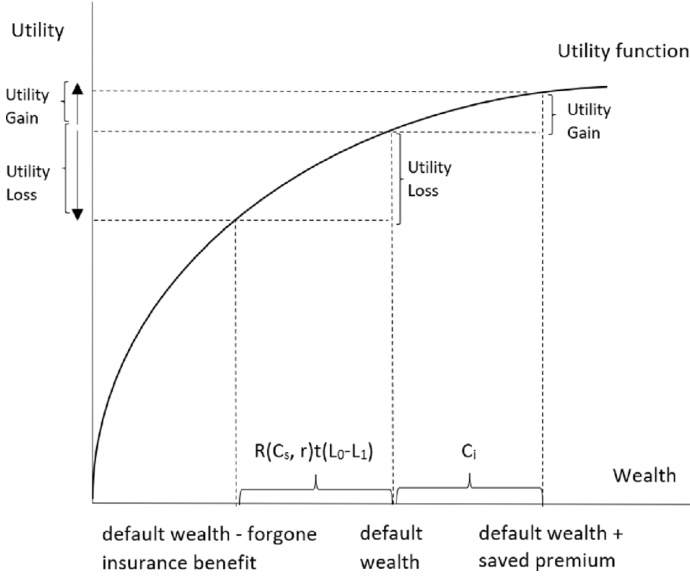

- 图5(第8页)展示风险厌恶下的效用函数及保险选择。[page::8,9]

2.7 仿真与案例研究(第6节)

- 通过模拟一个假想零售公司“Amy”进行实际决策分析,设定安全投资函数$R(C

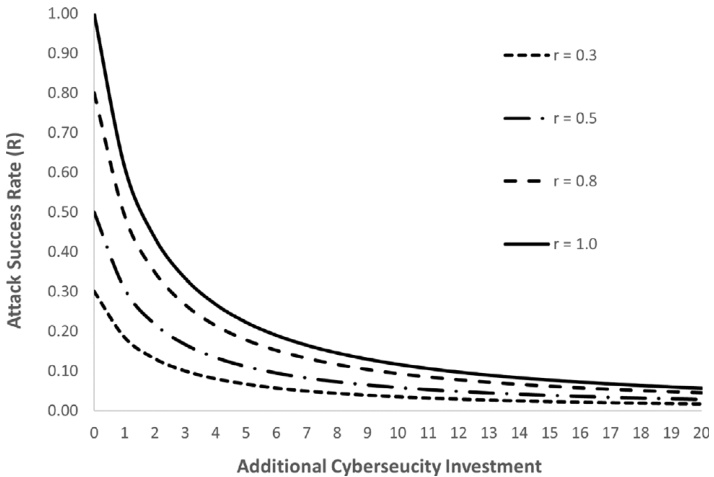

- 不同已有脆弱度($r$取0.3、0.5、0.8、1.0)下,安全投资边际效益递减,无法保证100%安全。图6(第9页)。

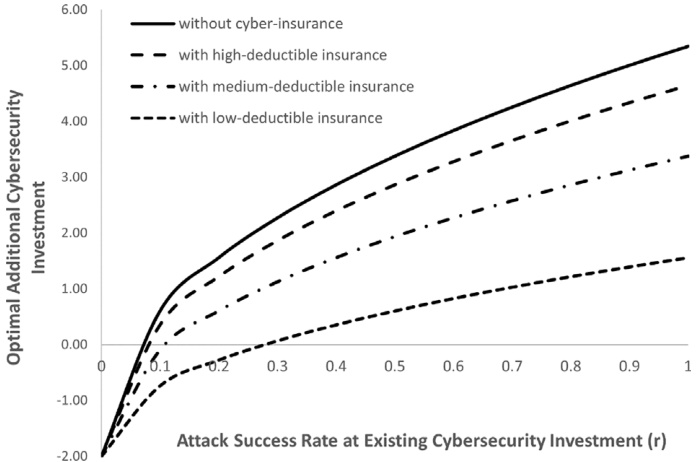

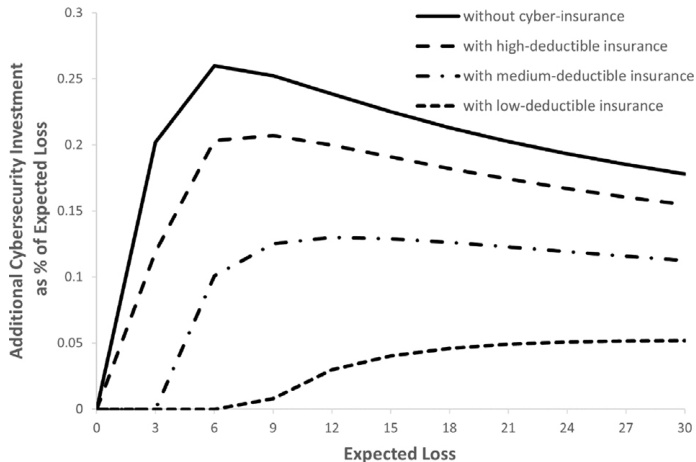

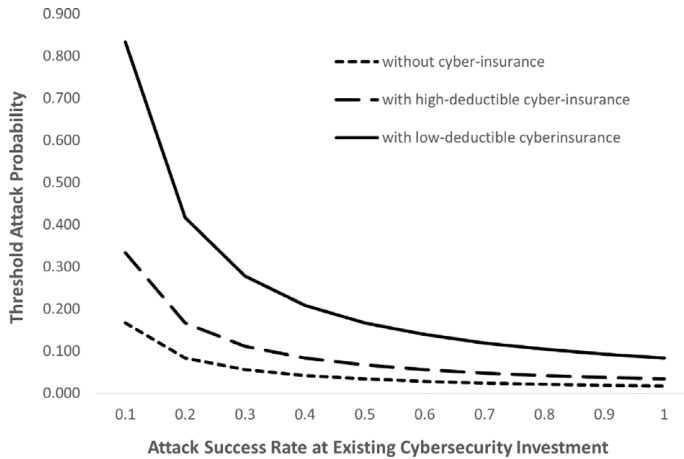

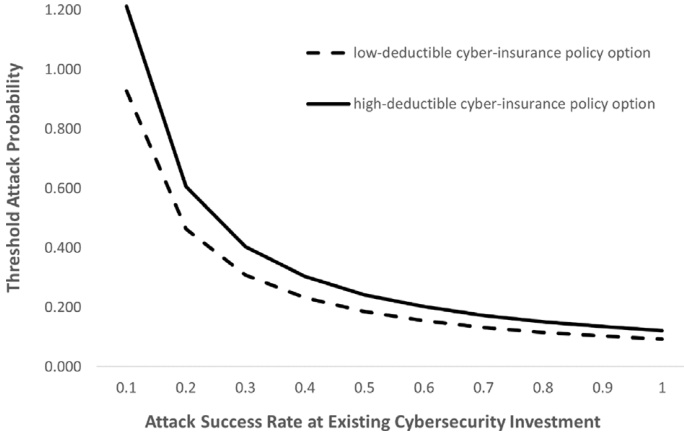

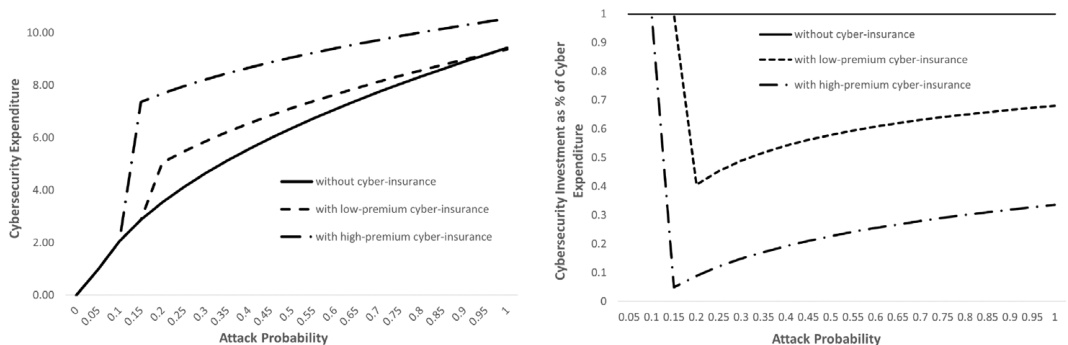

- 计算对不同保险保单(高、中、低免赔额)下的最优安全投资,发现保险导致最佳安全投资显著下降,且保险提高了启动安全投资的临界攻击概率(图7、8页面10页)。

- 安全投资额相对预计损失比例趋势为先升后降,大部分情况下组织安全投资占比小,尤其低免赔额保险降低投资占比(图9页面11页)。

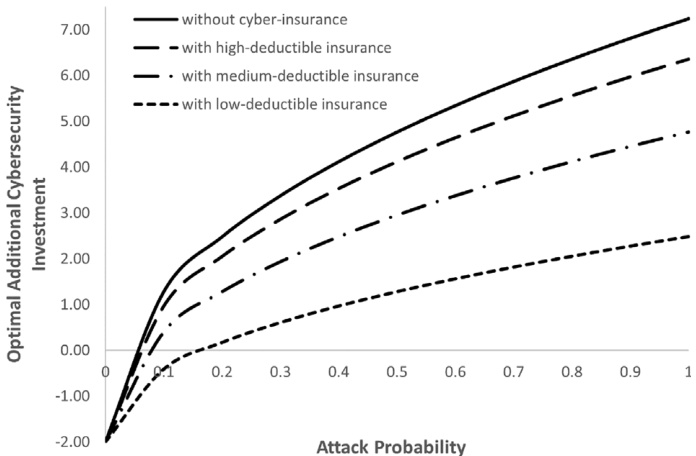

- 攻击者策略深刻影响组织投资决策及保险购买阈值。攻击者通过提高攻击概率诱使组织投保并减少防御,获得更高预期收益。

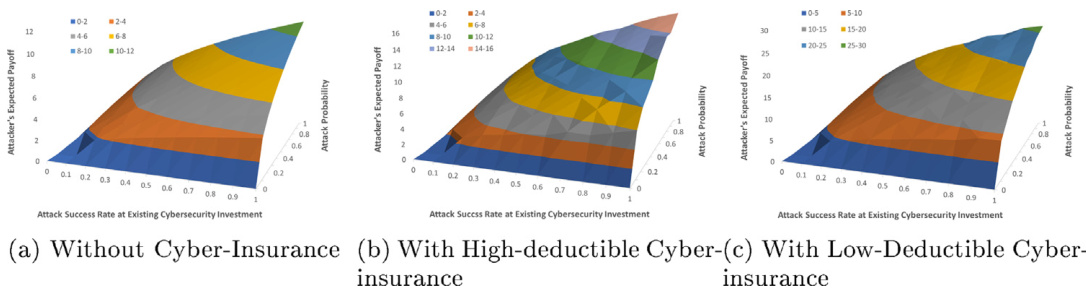

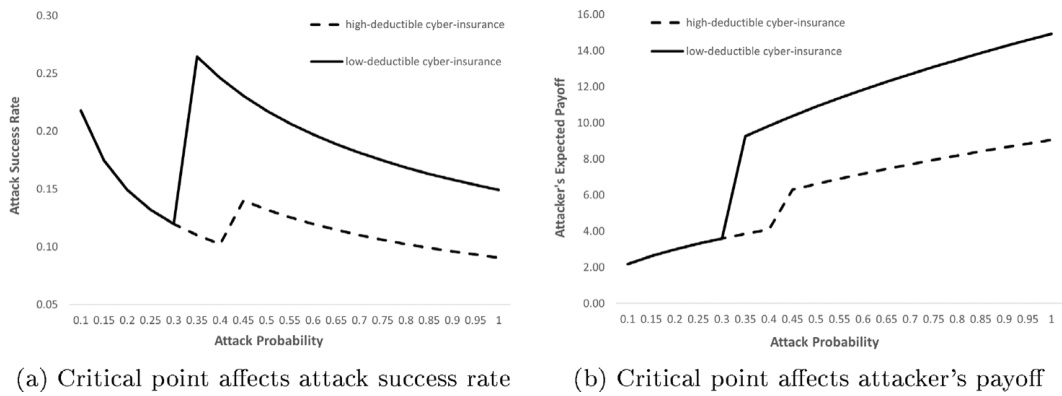

- 攻击者收益在无保险、高免赔额、低免赔额保单下逐步递增,最大化于低免赔额保单。图12(12页)。

- 模拟中,攻击者调整攻击概率由20%升至40%,导致组织由无保险变为购买低免赔额保单,安全投资从1.56降至0.36,攻击者收益由3百万增至10百万。

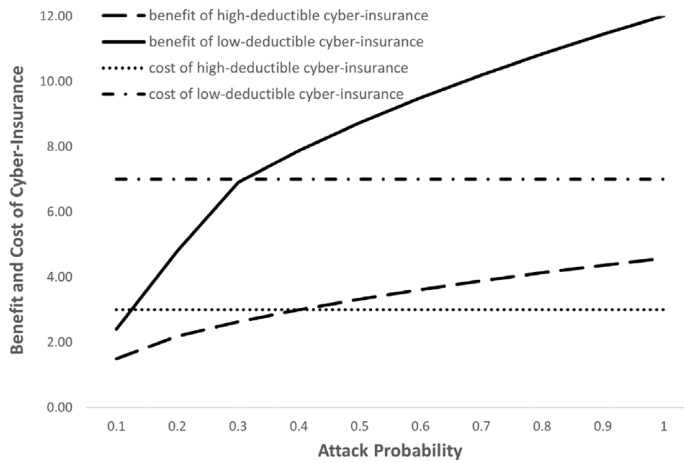

- 组织网络安全投资组合价格随攻击概率显著上升,保险购买使安全投资占比下降至最低后缓慢回升,固定预算条件下安全投资更受压缩。(图14-15页)

- 组织在给定攻防环境下,应结合投资效率和保险配置动态调整,不应固定预算。[page::9,10,11,12,13,14]

2.8 结论(第7节)

- 网络保险市场快速拓展,但其对网络安全投资激励机制存在争议。

- 攻击者利用保险激励机制间隙操纵攻击策略,通过提高攻击概率“诱导”组织购险进而降低对防御技术投资,最大化自身收益。

- 研究创新点在于揭示攻击者如何成为博弈中的“上帝”,控制攻击概率,将组织推至保险购买临界点。

- 建议加强网络安全投资效率、信息隐蔽性、保险动态定价及政策监管等多方面协同应对。

- 后续研究将关注多期动态博弈模型、自保及更精细保险产品设计等。

---

3. 图表深度解读

3.1 图1(第4页)

- 描述:展示了组织在有无网络保险条件下,额外网络安全投资的期望收益与成本曲线。横轴为投资金额$C

- 解读:收益曲线均为凹函数,逐渐趋近于最大可能收益($r t L0$或$r t L1$)。有网络保险时收益曲线整体下移,反映保险覆盖降低了组织对安全投资的边际收益。投资最大净收益点向左移动,即保险激励下组织投资减少。

- 联系文本:支持理论分析中道德风险现象,组织持保险时防御投资减少风险提高。[page::4]

3.2 图2(第4页)

- 描述:展示不同攻击概率$t1 < t2$条件下,组织额外网络安全投资期望收益成本的变化。

- 解读:攻击概率越高,最大净收益投资点位置右移,表明组织防御投资随攻击概率升高而增加。

- 联系文本:表明无论是否有保险,攻击威胁增加推动更大安全投资。

3.3 图3(第5页)

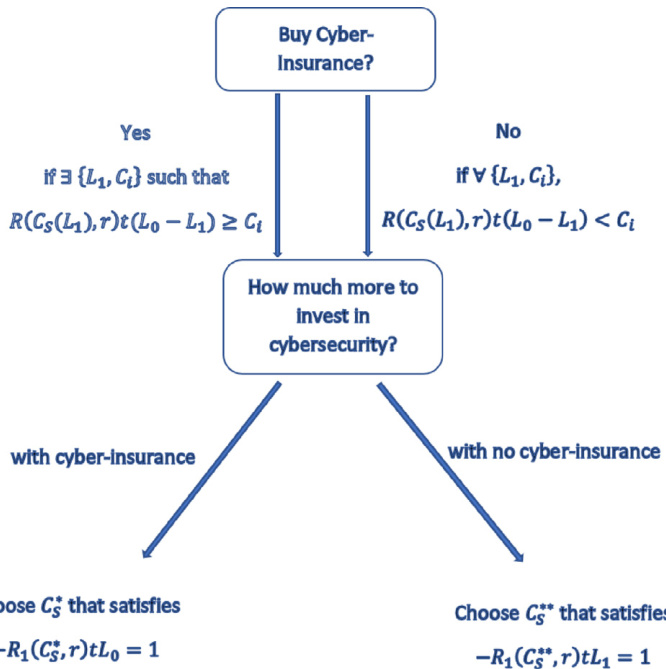

- 描述:组织购买保险决策流程图。关键判断:是否存在保险方案$\{L1,Ci\}$使得购买保险有净收益。

- 解读:组织先检查保险方案是否能带来期望净值,若是,选择收益最大方案,随后确定安全投资量。否者,不买保险,独立决定安全投资。

- 联系文本:直观表现组织行为决策逻辑,对领导者和研究者均有参考意义。[page::5]

3.4 图4(第6页)

- 描述:对比两种安全投资随攻击概率变化模式(递增递增率与递减递增率)下,攻击者最优攻击概率策略的反应。

- 解读:

- 若安全投资对攻击概率敏感递增率大,攻击者倾向降低攻击概率以免安全投资增速赶超收益;

- 否则攻击者倾向增加攻击概率。

- 联系文本:阐明市场环境和投资效率将直接影响攻击策略,应对措施需考虑投资函数特性。

3.5 图5(第8页)

- 描述:风险厌恶组织的效用函数示意,展示购买保险所带的效用收益与损失。

- 解读:保险覆盖降低潜在损失导致效用损失减少,保存保险费对应预期效用收益。风险厌恶体现为效用函数凹性,致使组织更倾向购买保险。

- 联系文本:理论基础说明模型中风险偏好差异对保险采纳决策的影响。

3.6 图6(第9页)

- 描述:附加网络安全投资对攻击成功率的影响曲线,区分不同初始脆弱度$r$。

- 解读:随着投入增加,攻击成功率递减,但趋于正下限非零,表明无法完全消除风险。脆弱度越高,曲线整体越高。

- 联系文本:为后续投资决策分析提供直观参数化依据。

3.7 图7、8(第10页)

- 描述:展示不同已有攻击成功率$r$及攻击概率$t$条件下,有无保险及不同免赔额保单的安全投资水平。

- 解读:保险覆盖使必要安全投资明显降低;免赔额越低,降幅越大。同时,保险推迟了组织开始额外投资的临界点,表现出保险对防御投资的替代效应。

- 联系文本:量化道德风险效应强度,直接影响机构风险管理策略。

3.8 图9(第11页)

- 描述:附加安全投资占期望损失的比例趋势,按不同保险类型区分。

- 解读:无论有无保险,投资比例随损失走高先增后降;低免赔额保险导致投资比例持续较低。

- 联系文本:显示企业投资规模相较于潜在损失总额有限,保险降低防御资金占比,形成一定风险隐患。

3.9 图10、11(第11页)

- 描述:显示攻击成功率与攻击概率对应触发组织购买保险及额外投资的临界阈值。

- 解读:临界阈值随攻击成功率上升而降低,攻击者可通过选择攻击概率达到保险购买转折点,诱导组购险。低免赔额保单使临界攻击概率更高。

- 联系文本:强调攻击者操纵能力及保险市场结构对组织行为影响。

3.10 图12、13(第12、13页)

- 描述:攻击者期望收益和攻击成功率随着攻击概率及组织保险状态变化。

- 解读:攻击者收益最高当组织购低免赔额保险并调整攻击概率至临界点;新增安全投资触发买保险后攻击成功率反弹。攻击者收益曲线在临界点有跳升。

- 联系文本:揭示攻击者通过调整攻击概率,在保险机制缺陷处达成最优攻击策略。

3.11 图14、15(第13页)

- 描述:总安全预算、投资占比随攻击概率变化,组织保单选择决策。

- 解读:总预算在临界点陡增,安全投资比例大比例下降后回弹。公司应优先购净收益更高的低免赔额保单,兼顾投资与保险花费。

- 联系文本:体现动态投资组合配置及保险产品选择机制对风险管理的关键作用。

---

4. 估值与模型方法

- 报告基于扩展的Gordon–Loeb经济模型,应用成本收益分析,评价组织安全投资的边际效益与保险购买的保险费和赔付比例。

- 采用连续可微的安全成功率函数$R(C_s,r)$体现投资对攻击成功率的边际降低效果,满足递减边际收益。

- 博弈论模型核心在于组织与攻击者的策略选择问题,攻击者控制攻击概率$t$,组织选择是否保险及防御投资,均求解最优一阶条件显式表达。

- 理论模型结合风险中性与风险厌恶两类组织效用函数,进一步细化行为动因。

- 数值模拟通过参数化方程形式,实现变量对抗衡下的动态反应分析,对市场政策及安全策略指导具有现实意义。

---

5. 风险因素评估

- 主要风险为道德风险,即组织因保险降低自有防御激励,整体安全水平下降,引发更高攻击成功率。

- 攻击者具有战略性,能操纵攻击概率诱导组织购险,形成博弈均衡,威胁整体风险管理体系。

- 保险产品不完善,缺乏动态定价和与组织实际安全状况的联动,造成逆向选择与激励缺失。

- 信息不对称,组织保险情况和安全措施信息对攻击者不透明则能部分缓解风险。

- 政府监管缺失或不完善,无法规范保险市场和遏制攻击者操控,实质放大系统性风险。

---

6. 批判性视角与细节

- 报告在假设组织风险中性情况下易于分析,但现实多为风险厌恶,虽然作者有补充,进一步模型具体化和动态博弈分析仍需深化。

- 模型中攻击者成本假设为固定且边际成本几乎为零,简化了攻击成本动态,未来研究可引入更复杂成本结构。

- 保险产品设置简化为离散套餐,现实中保险多样性更大,定价机制复杂。

- 对于攻击者对攻击概率策略的选择,现实中更多不确定性及混淆策略,模型简化未充分考虑。

- 攻击成功率函数具体形式和参数选择对投资边际效益极为关键,不同环境可能截然不同。

- 缓解措施提出较为宏观,实际执行路径和效果需要实证证据支持。

---

7. 结论性综合

本文通过构建精准的经济博弈模型,揭示网络保险与安全投资间微妙而深刻的关系,尤其强调攻击者不能被忽视的战略主体地位。

- 组织在应对网络攻击风险时,网络保险降低了私人损失却弱化了实际防御投资,形成关键道德风险。

- 攻击者基于对组织安全组合的洞察,通过策略性调控攻击概率实现“诱导”组织购买保险,并因此获得更高攻击成功率和期望收益。

- 关键“临界攻击概率”,是攻击者运筹帷幄的准线,组织及保险商若忽视,放大被利用风险。

- 数值模拟以假想零售公司案例阐释理论,反映现实中参数如何影响决策和风险状况。

- 报告强调改善网络安全投资效率、建立保险费动态调整机制、维护信息隐私以及适度监管和政策支持,是遏制恶意操纵的有效途径。

- 风险厌恶型组织更倾向购买保险及强化防御,增加了攻击者的激励和操控可能性。

- 研究提供深刻洞见,为保险市场设计者、安全管理者及政策制定者指明资源配置与监管创新方向。

整体报告具有高度理论创新及实践指导意义,尤其是在网络安全和金融风险交叉领域内,通过结合游戏论与经济分析拓展网络保险影响的认知边界。[page::0-14]

---

附录:作者简介

- Zhen Li,经济学博士,政府经济及信息安全领域的交叉研究专家。

- Qi Liao,计算机科学教授,专注安全、机器学习及网络博弈机制研究。

---

总结

通过本次详尽解读,完整覆盖了文章的理论架构、模型假设、数学表达、图表数值解析与政策建议,为理解网络保险对安全投资的双刃剑效应及攻击者战略性利用提供了丰富且清晰的视角。文章结合理论创新与仿真案例,实现了跨学科的深入洞察,值得网络安全、保险经济学及风险管理领域研究者及实践者重点关注。