How Does Environmental Information Disclosure Affect Corporate Environmental Performance? – Evidence from Chinese A-Share Listed Companies

创建于 更新于

摘要

本研究基于中国A股上市公司,运用双向固定效应面板模型实证分析环境信息披露对企业环境绩效的影响,发现披露显著改善环境绩效,尤在高人口密度与绿地覆盖低的地区效果更显著。同时揭示了区域异质性及机制路径,强调因地制宜的政策设计对推动企业环境治理透明化与可持续发展具重要价值[page::0][page::2][page::4][page::19][page::21]。

速读内容

研究背景与意义 [page::0][page::1]

- 全球气候变暖与空气污染带来重大经济与公共安全挑战。

- 企业作为污染源,环境信息披露被视为提升企业环境绩效的重要工具。

- 现有研究多理论推断,缺少全面的实证支持及地区异质性分析。

理论与文献综述 [page::2][page::4][page::5]

- 企业环境绩效受自然因素、经济增长、政府干预、技术水平等多重影响。

- 环境信息披露可能通过提升透明度、声誉、投资吸引及供应链管理改善企业环境表现。

- 负面效应包括披露成本和虚假披露风险。

研究方法与数据 [page::6][page::7][page::8]

- 采用双向固定效应面板模型,纳入企业层面及区域层面多变量控制。

- 核心变量环境信息披露(E)与企业环境绩效指标PM2.5浓度。

- 控制变量包括技术投入、产业结构、人口密度、绿地比例等。

企业环境绩效时空演变趋势 [page::9][page::10][page::11][page::12]

- 2011-2020年企业环境绩效先稳定后显著提升,2015年后改善显著。

- 东部地区因技术先进和环保治理能力强绩效最好,东北受产业结构调整影响提升较慢。

- 西部与中部地区面临重工业污染压力,绩效改善有限。

环境信息披露对企业环境绩效影响实证结果 [page::13][page::14][page::16]

| 变量 | 系数 | 统计显著性 |

|---------------|------------|------------------|

| 环境信息披露E | -0.0515 | p<0.05 |

| 绿地覆盖GSR | -0.125 | p<0.01 |

| 产业结构POTIIRGDP | 0.000305 | p<0.01 |

| 技术投入PCTE | -0.000944 | p<0.01 |

- 环境信息披露与PM2.5浓度显著负相关,表明披露能降低污染水平。

- 绿地覆盖有助于吸收污染物,产业结构中服务业比例对污染有所推动。

结果稳健性与内生性分析 [page::14][page::15][page::18][page::19]

- 通过不同极端值剔除、替代变量测算等方式验证结果稳健。

- 利用历史披露水平作工具变量,解决了内生性问题,证实披露对污染降低的因果关系。

区域异质性分析 [page::19][page::20]

- 环境信息披露在高人口密度地区的效果更显著,公共监管压力较大。

- 低科技投入地区披露效应更强,因为技术基础较弱,改善空间大。

- 绿地覆盖率高的地区披露改善效果有所减弱,因天然生态优势较大。

机制分析 [page::20]

| 变量 | 系数 | 统计显著性 |

|-----------------|------------|------------------|

| E×人口总数(TP) | -0.000167 | p<0.01 |

| E×科技投入(PCTE) | 2.45e-05 | p<0.01 |

| E×绿地覆盖(GSR) | 0.00182 | p<0.01 |

- 环境信息披露通过优化资源配置和提升财务结构间接推动环境绩效改善。

结论与政策建议 [page::21]

- 环境信息披露显著提升企业环境绩效,效果存在区域差异。

- 建议政府制定差异化政策,推动信息披露质量,结合区域经济与技术条件施策。

- 鼓励绿色融资和企业治理优化,联动推动企业绿色转型与持续发展。

深度阅读

金融研究报告详尽分析报告

---

1. 元数据与概览

- 报告标题:How Does Environmental Information Disclosure Affect Corporate Environmental Performance? – Evidence from Chinese A-Share Listed Companies

- 作者信息:Zehao Lin,俄亥俄州立大学经济学系

- 发布时间:未明确标明具体日期,材料内容涵盖至2024年数据及文献引用

- 研究主题:本报告聚焦于中国A股上市公司,探讨环境信息披露(Environmental Information Disclosure,EID)如何影响企业环境绩效,特别关注区域异质性及作用机制。

- 关键词:环境信息披露,企业环境绩效,异质性分析,A股上市公司

- 核心论点和目标:报告旨在通过两向固定效应面板数据模型,定量实证分析环境信息披露对企业环境绩效的作用及其不同区域的差异性。结论表明,环境信息披露显著提升企业环境绩效,尤其在高人口密度和绿地有限的地区作用更为显著,从而支持环境信息透明度作为改善环境绩效关键政策工具的地位。

---

2. 报告章节深度解读

2.1 引言

- 阐述全球气候变暖和空气污染对经济及公共安全的严重威胁,工业企业作为污染源在环境治理中的关键作用。

- 引入环境信息披露的理论背景,即通过提升透明度、增强问责能力促进企业环保投入与行为改善。

- 简述现有研究关注环境绩效的测度、决定因素及其对国家经济效应,但多为理论研究,缺乏区域异质性与实证检验。

- 强调过去研究忽视环境信息披露在不同地区差异的表现和具体影响机制。

2.2 文献回顾及研究空白(2.1与2.2节)

- 自然因素如温度、降水和地形被证实会影响污染物的分布和削减能力。

- 经济增长对环保影响存在正反两面,例如经济增长导致能源消耗及污染增加,但也能为绿色技术投资提供资金。

- 直接外资(FDI)对环境绩效的双重影响——污染天堂假说与污染光环效应。

- 基础设施与技术进步(如公共交通扩展)能有效改善环境质量,但交通排放依然构成重要污染源。

- 政府干预机制错综复杂,既有助力企业环保亦可能因地方政府短视造成负面效应。

- 企业环境信息披露能加剧公众、投资者监督,提升环保技术研发与产业链绿色管理,但也存在管理成本及“漂绿”风险。

- 由此报告提出研究框架,侧重结合企业与区域层面的多因素综合分析环境信息披露的影响。

2.3 研究设计与数据(章节3)

- 核心变量:环境信息披露(E),企业环境绩效以PM2.5浓度衡量。

- 控制变量涵盖企业层面(员工数、科技支出、债务率)及区域层面(GDP、人均GDP、人口密度、绿地覆盖、政府预算、对外贸易依赖、互联网普及率等)。

- 使用双向固定效应模型控制时间和个体效应,公式为:

\[

CEP = \thetai + \alpha E + \beta X{it} + \gammat + \varepsilon{it}

\]

其中,$\alpha$是环境信息披露对绩效影响的系数,$X_{it}$为控制变量向量。

- 数据主要来源包括中国城市统计年鉴、GTA数据库及自生成的PM2.5网格数据。

---

3. 图表深度解读

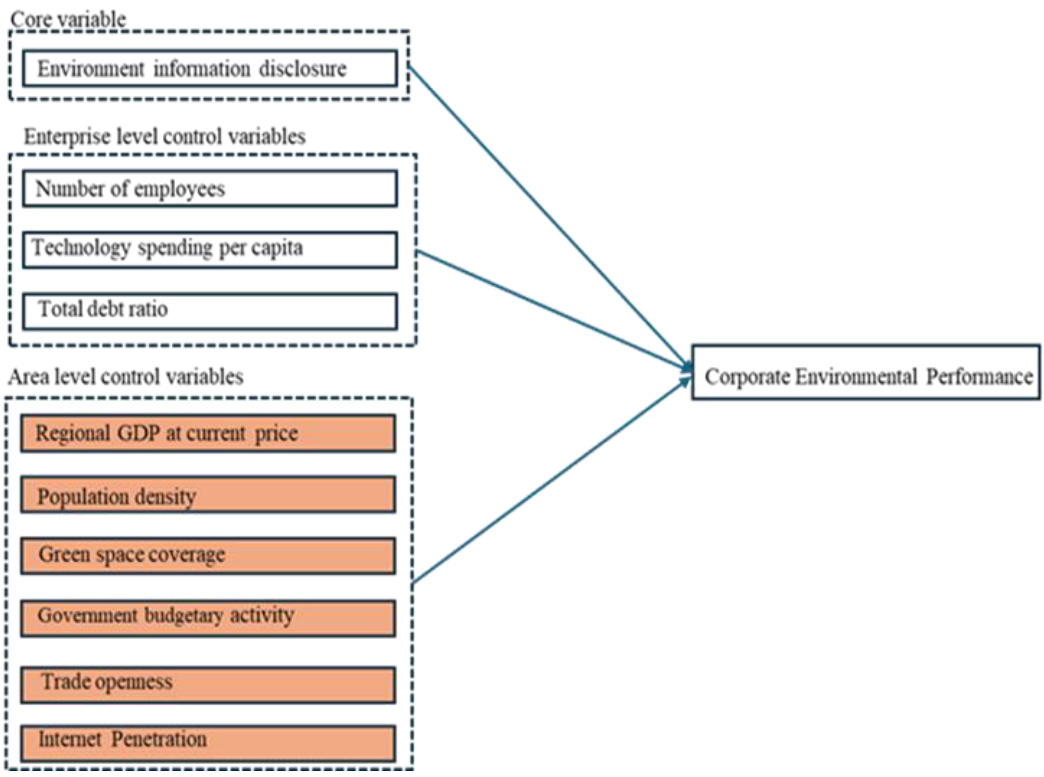

3.1 研究框架图(图7)

- 描述:图7展示了环境信息披露作为核心变量,企业层面控制变量(员工数、科技支出、人均债务率)和区域层面控制变量(GDP、人口密度、绿地率等)对企业环境绩效的影响路径。

- 解读:突显企业内部特征与地域外部环境的交叉影响。图中以填色强调了区域层面因子,表明作者重点考察区域异质性。

- 联系文本:支持了研究中提出多层次、多因素共同影响企业环保绩效的理论框架。

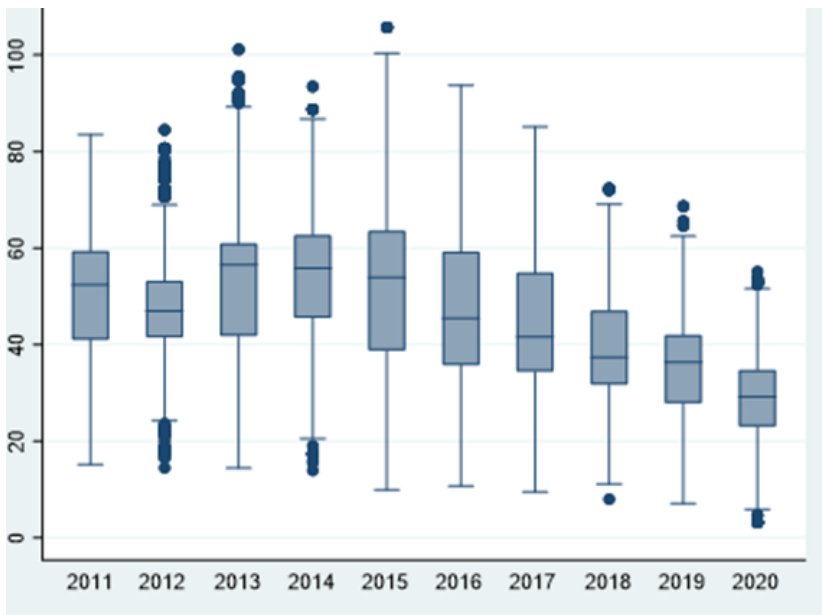

3.2 企业环境绩效时间动态(图9)

- 描述:2011-2020年上市公司环境绩效(PM2.5浓度)的箱线图,表现其时间变化特征。

- 解读:整体趋势为2011年到2015年区间相对稳定,2015年以后有显著改善,年底环境绩效有下降迹象但波动较大,部分年份存在极端值或离群点。

- 联系文本:这一波动变化与2015年中国政府实施一系列环保政策及ESG评价指标的引入密切相关,反映政策推动了企业较大改善。

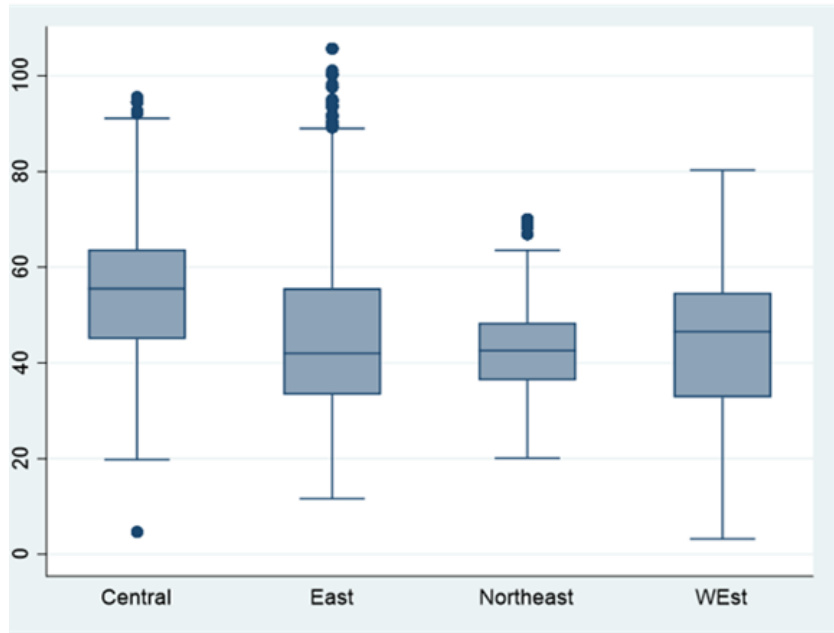

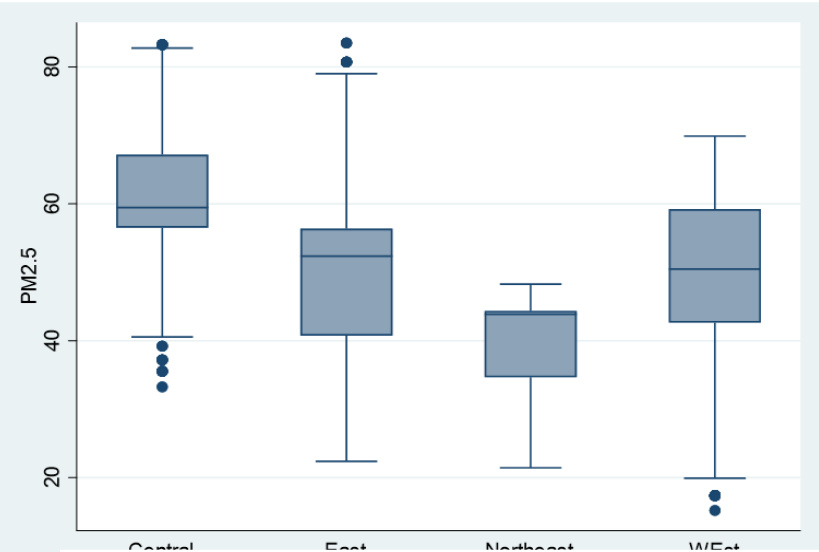

3.3 基于区域经济分区的环境绩效(图10)

- 描述:比较中国东部、中部、东北和西部区域企业环境绩效分布。

- 解读:东部区域企业表现最佳,环境绩效指标值较低(PM2.5相对较少);中部次之,西部和东北表现出较高污染水平。

- 联系文本:反映经济发展水平、技术革新差异及产业结构影响,印证报告论点:区域差异是环境绩效显著影响因素。

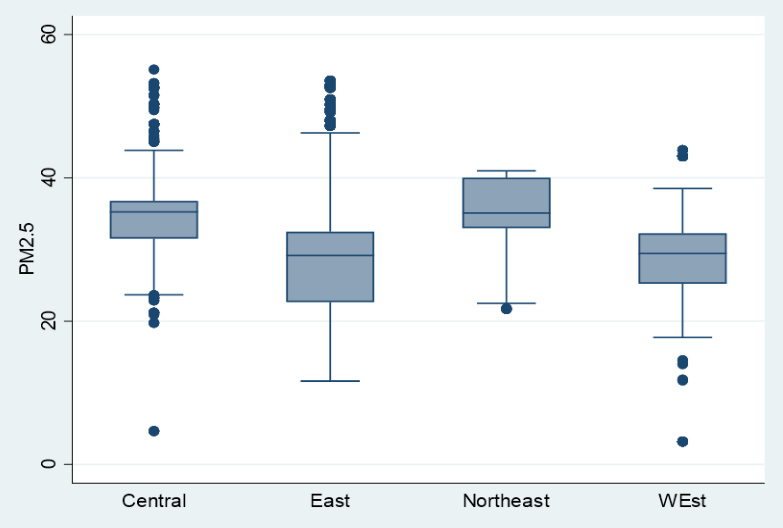

3.4 2011与2020年经济区PM2.5对比(图11)

- 描述:两张图显示2011年与2020年各经济区PM2.5浓度对比。

- 解读:2020年东部依然领先,但PM2.5水平均较2011年有所下降,中西部地区环境质量改善幅度不同,部分区域污染仍明显。

- 联系文本:揭示了经济转型和政策执行在不同时期、不同区域的差异性效果。

3.5 回归结果(表6)

- 描述:环境信息披露(E)对企业环境绩效PM2.5的影响,系数-0.0515,显著性水平1%。

- 解读:负系数表明环境信息披露的提升显著减少PM2.5污染,验证披露对环保绩效的正面作用。同时,绿色空间覆盖(GSR)、互联网普及率(IPR)负向显著,支持绿地和信息化促进环保观点。

- 联系文本:明确了核心变量的统计显著性,支持环境信息披露通过增强透明度、提高治理水平降低企业污染。

3.6 鲁棒性检验(表7)

- 多种模型替换控制变量和变量测量方式,包括企业规模用固定资产替代总就业,工业结构指标替换等,均保持E的负向显著效应,增强结论的可信度。

3.7 内生性检验(表8)

- 采用工具变量法,利用历史环境信息披露水平作为工具变量,解决双向因果关系问题。

- 工具变量通过多项统计检验(Kleibergen-Paap、Cragg-Donald)显示有效,二阶段回归结果仍显示E显著负向影响PM2.5,呈因果关系。

3.8 异质性分析(表9与对应文本)

- 人口密度(TP)、科技支出(PCTE)、绿地覆盖率(GSR)的交互项显示:

- 高人口密度地区E的负向作用更强,暗示公众环境关注度及监督压力大。

- 低技术投资区域E效果明显,高技术投资区效果递减,解释为技术边际效益递减。

- 绿地覆盖丰富地区E效果被部分“削弱”,说明绿地对环境质量的先天贡献限制了披露效果的边际提升。

- 机制检验表明环境信息披露通过促进企业资源配置优化、资产总量和财务结构改善间接提高环境绩效。

---

4. 估值分析

本报告为学术研究为主,未提供传统金融资产估值分析如DCF、市盈率等,重点放在环境绩效指标与信息披露的统计经济学模型估计及因果推断分析,无具体估值部分。

---

5. 风险因素评估

报告提及企业环境信息披露可能增加企业管理成本,尤其小企业短期承担压力,或导致披露内容选择性披露、漂绿现象,影响信息真实有效性,最终影响环境改善效果。此外,地方政府短视行为及政策执行力度不同,可能导致区域环境绩效的波动和政策执行风险。

---

6. 批判性视角与细微差别

- 优势:

- 系统结合企业及区域多维因素控制,增强结果可靠性。

- 多重鲁棒检验和内生性处理,确保实证结论稳定。

- 区域异质性分析细致,符合中国复杂区域经济环境。

- 不足与潜在偏见:

- 数据局限于中国A股上市企业,可能未覆盖全部工业企业,结果外推需谨慎。

- 对于环境信息披露的质量和深度差异缺少细化考察,披露“量”与“质”可能存在不同影响。

- 经济活动与PM2.5浓度之间虽然有统计显著性,但环境治理成效的长期持续性及其他污染指标未纳入。

- 绿色空间与技术投资的作用机制描述较为概括,后续研究可深挖如何具体作用于行业供应链与技术创新。

---

7. 结论性综合

本报告通过对中国A股上市公司环境信息披露与环境绩效的双向固定效应面板数据分析,揭示环境信息披露显著降低PM2.5污染浓度,有效提升企业环境表现。时间序列显示政策导向与公众关注逐步推动企业环境绩效改善,尤其自2015年后表现明显。区域层面上,东部区域凭借高技术水平和较强治理能力领跑,其次为中部和西部,东北面临重工业遗留问题和季节性污染压力。

报告的多元变量控制和严谨的内生性检验确保环境信息披露与环保绩效的因果关系稳健,且该效果在高人口密度及技术投入较低地区尤为显著。同时,绿地覆盖作为生态基底对环境质量有积极影响,但可能限制了信息披露的边际贡献。

政策启示包括加强环保信息披露质量及透明度、基于区域情况定制政策支持、推动企业资源优化配置及绿色融资,形成多层次、协同的环保治理体系。未来研究应拓展样本范围,增强对不同披露质量、行业差异及长期影响的探索。

---

以上即为对该报告的全面、细致解析,涵盖其理论背景、数据方法、实证结果、图表解读及政策含义。报告坚定支持环境信息披露作为提升企业环境绩效的有效手段,强调区域差异与机制路径,是推动中国绿色转型和企业可持续发展的重要参考文献。

[page::0,1] [page::2,3,4] [page::5,6,7,8] [page::9,10,11,12] [page::13,14,15,16,17] [page::18,19,20,21] [page::23,24,25,26]